かつて遠い存在の象徴として語られた宇宙が様々な面で身近な存在になりつつあります。

SF映画の世界の出来事だった宇宙旅行が現実に語られ、小惑星探査機「はやぶさ」の活躍などで日本でも空前の「宇宙ブーム」が到来しています。

宇宙ビジネスに目を向ければ、長らく世界の宇宙開発をリードしてきた米国では、いち早く官からの民間企業への産業移管がすすみ多くの新規プレーヤーが活躍しています。日本においても近年、宇宙関連法の整備がすすみ、民間企業が宇宙開発に参入する道が広がり、宇宙ビジネスに関するニュースも頻繁に見聞する時代になってきました。

当フォーラムでは、米国と日本の連携をバックボーンとして、月旅行から新たなビジネスチャンスとしての場、そして未来のパワーゲームの舞台など宇宙を巡る様々なトピック、案件、ビジョンを多岐にわたって議論し、老若男女が一様に宇宙に関する知識、教養を高められる包括的な「宇宙シンポジウム」を目指します。

ページ上部の視聴申込ページよりご登録ください。

*日本国外に居住の方は英語サイトよりお申し込みください。

オンライン視聴申込 申込締切:2021年12月7日(火)

視聴サイトURLは、開催前日までに事務局より電子メールでご案内いたします。

会場聴講申込 申込締切:2021年12月1日(水)

申し込み多数の場合は抽選のうえ、事前にご登録いただいたメールアドレス宛にご連絡いたします。当落の発表は電子メールのご連絡をもって代えさせていただきます。会場聴講をお申し込みの方には、会場聴講の当落にかかわらずオンライン視聴サイトのURLを開催前日までにご案内いたします。

※新型コロナウイルスの感染拡大等の事情により会場聴講を中止し、オンライン配信のみに変更する場合もございます。ご案内が開催直前になる場合もございますが、あらかじめご了承ください。

〈会場聴講のお申し込みをされる方へのお願い〉

新型コロナウイルスやインフルエンザ等の感染予防のため、会場聴講の際はマスク着用のご協力をお願いします。ご来場時に検温させていただきます。咳や発熱等の症状がある方は、入場をご遠慮いただく場合がありますのであらかじめご了承ください。

※敬称・尊称略、順不同

2021年11月26日 現在

※敬称・尊称略、順不同 ※日英同時通訳あり

※講演タイトル、講師、講演内容、講演の時間帯は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

日経バーチャル・グローバルフォーラム「宇宙の未来」 事務局

nvgf-space@nex.nikkei.co.jp

ガーヴィー・マッキントッシュ

米航空宇宙局(NASA) アジア担当代表

2017年8月NASAアジア代表部 代表 (在アメリカ大使館)

日本の宇宙政策やNASAとアジア諸国との宇宙探査や利用における協力等に関する諸事情の調整担当。

駐日大使の宇宙関連事項のアドヴァイザーを兼務。

2012 – 2017NASA 国際部と航空宇宙部に併籍し、特に10年以上の念願であった中国との航空研究合意書を調整し合意に至る。国際航空研究フォーラム(IFAR)を通しJAXAとの協力体制を構築すると共に多くの人脈を持つ。

2011 – 2012NASA 副長官付き特別補佐官としてNASAの政策全般の調整業務を担当。

2003 – 2011NASA 国際部にてJAXAを含む海外宇宙局とのプロジェクト調整業務を担当 (スペースシャトル、ISS、航空技術開発、宇宙科学関連)

2003NASA本局(DC)勤務開始

1995 – 1999長崎外国語短期大学で4年間英語を教える

ボーレン奨学金でベトナムにて経済とベトナム語を学ぶ

学歴

モントレー国際大学院 (米国カリフォルニア州)

ノースイースタン大学 (米国マサチューセッツ州)

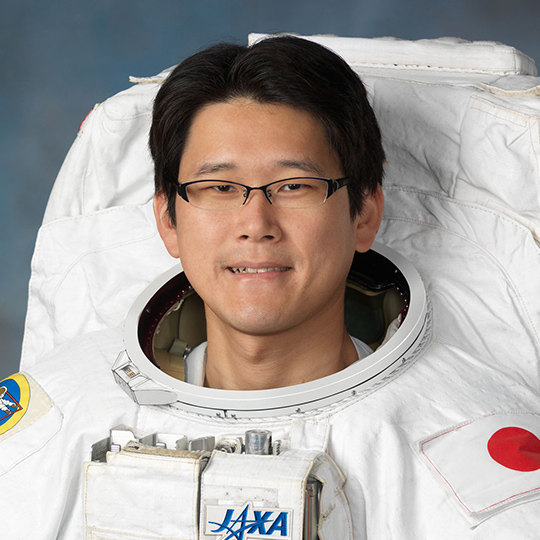

金井 宣茂

宇宙航空研究開発機構(JAXA)

有人宇宙技術部門 宇宙飛行士運用技術ユニット

宇宙飛行士グループ 宇宙飛行士

現在の金井宇宙飛行士

J-COM(宇宙飛行士との交信を担当する管制官)として「きぼう」運用管制業務に携わるとともに、日本人宇宙飛行士によるミッションおよびミッション準備活動を支援中。

経歴

1976年東京都生まれ。2017年12月から2018年6月にかけて、ISS第54次/第55次長期滞在クルーのフライトエンジニアとしてISSに168日間滞在。滞在中は、ミッションテーマの「健康長寿のヒントは宇宙にある。」に基づく各種利用実験活動のほか、船外活動やドラゴン補給船運用14号機(SpX-14)の把持などを実施した。

1976年東京都生まれ。その後、千葉県で育つ。

2002年3月防衛医科大学校医学科卒業。

2002年4月防衛医科大学校病院、自衛隊大湊病院、自衛隊呉病院、海上自衛隊第一術科学校等で、外科医師・潜水医官として勤務。

2009年9月JAXAよりISSに搭乗する日本人宇宙飛行士の候補者として選抜される。

JAXA入社。

ISS搭乗宇宙飛行士候補者基礎訓練に参加。

2011年7月同基礎訓練を修了。

油井亀美也、大西卓哉とともにISS搭乗宇宙飛行士として認定される。

2015年8月ISS第54次/第55次長期滞在クルーのフライトエンジニアに任命される。

2017年12月

〜2018年6月ISS第54次/第55次長期滞在クルーのフライトエンジニアとして宇宙に168日間滞在。

滞在中はミッションテーマの「健康長寿のヒントは宇宙にある。」に基づく各種利用実験活動のほか、船外活動やドラゴン補給船運用14号機(SpX-14)の把持などを実施した。

山崎 直子

元 宇宙航空研究開発機構(JAXA)宇宙飛行士

一般社団法人Space Port Japan代表理事

2010年スペースシャトル・ディスカバリー号に搭乗し、国際宇宙ステーション(ISS)組立補給ミッションSTS-131に従事した。2011年に宇宙航空研究開発機構(JAXA)退職後、内閣府宇宙政策委員会委員、一般社団法人Space Port Japan代表理事、公益財団法人・日本宇宙少年団(YAC)理事長、環境問題解決のための「アースショット賞」評議員などを務める。

小玉 祥司

日本経済新聞 編集委員

経歴

現職は編集委員。京都大理学部で宇宙物理学を学ぶ。天文・物理をはじめ最先端の科学やIT・エレクトロニクスなどのハイテク産業を中心に30年以上取材し、つくば支局長などを歴任。電子版の映像解説も担当した。趣味はSF、音楽。最新の科学や技術をわかりやすく、経済や社会、安全保障など幅広い視点も交えて伝えたいと考えています。東京工業大学非常勤講師(2016年10月~17年3月)、上智大学非常勤講師(2020年9月~21年3月)

活動実績

2021年9月29日JAXA主催「野口宇宙飛行士 ミッション報告会」でモデレーターを担当

2021年7月21日 NIKKEI LIVE fast「ベゾス氏、ロケットに3つのこだわり」に出演

2021年1月6日上智大学と日経の連携科目「グローバル・リスク論」で「宇宙大航海時代 加速する軍事化と商業化がはらむリスク」講義

2020年12月17日BSテレ東「NIKKEIプラス10」出演。テーマは「SDGsへの道 日本が挑む宇宙へのSDGs!」

2020年7月27日日経とnoteによる「Nサロン」に登壇。テーマは「これからの移動と都市デザインを考える」

2019年7月22日ニュース解説イベント「日経緊急解説Live!」に登壇。テーマは「宇宙を仕事に!~宇宙ビジネスのいまとこれから」

2019年2月21日中小ベンチャー宇宙ビジネス研究会例会「マスコミから見たニュースペース」の講演

2018年9月20日RA協議会年次大会「マスコミから見た大学、そしてURA」パネリスト

2018年6月18日 BSテレ東、NIKKEIプラス10で大阪北部地震の解説

ピーター・プラッツァー

スパイア・グローバル チーフ・エグゼクティブ・オフィサー

ピーター・プラッツァーは、地球上の問題に衛星を使ったデータソリューションを提供するというビジョンを持って、2012年にSpireを共同設立。同社は、この気候変動の時代に、不正確な天気予報に起因する経済へのマイナス影響を排除することで、世界のGDP成長率を2倍にするという大胆な目標を掲げている。同氏は現在、小型衛星を宇宙に打ち上げた先駆者の一人とみなされており、2013年にはオバマ大統領から「White House Champion of Change」に選出。Spireを立ち上げる前、CERNとマックス・プランク研究所で研修を受けた後、ボストン・コンサルティング・グループでヨーロッパとアジアにおいてビジネスサイドに移り、ウォール街では約10年間、クオンツ投資マネージャーとして活躍。ウィーン工科大学で物理学の修士号、ハーバード大学でBaker奨学生としてMBAを取得し、ISUストラスブール校で宇宙科学の修士号を優秀な成績で取得。また、ハーバード・ビジネス・スクールでキャリア・コーチを務める。計算物理学、超小型衛星技術、気候変動への適応などに関する論文や特許を発表。

クレイグ・マクギルブレイ

ロッキード・マーチン 宇宙事業担当

アジア マネージングディレクター

クレイグ・マクギルブレイは、ロッキード・マーチン宇宙事業のアジアにおける責任者。

同氏はアジア地域における同事業の製品戦略と国内戦略の策定を担っているほか、同地域における新規事業の特定と検証も主導している。

クレイグは、2016年にアジア・太平洋地域の商用セールスディレクターとしてロッキード・マーチンに入社し、商用通信衛星プログラムの戦略開発に従事。

ロッキード・マーチン入社以前は、10年以上にわたりエーオン・コーポレーション(Aon Corporation)にてアジア太平洋地域のエグゼクティブバイスプレジデントと宇宙事業責任者を務めた。その間、アジア太平洋地域の保険、再保険、リスク管理プログラムの開発を統括するとともに、エーオンの宇宙グローバルコンサルティンググループを率いて、宇宙事業への投資を検討している金融サービス関係者に指導・助言を行った。

それ以前は、オーストラリア・アンド・ニュージーランド・バンキング・グループ・リミテッド(Australia and New Zealand Banking Corporation)とゼネラル・エレクトリック・コマーシャル(General Electric Commercial)で、企業レベルでの銀行業務や金融の専門知識を習得。

クレイグは金融分野に強固な基盤を持ち、20年近くにわたって培われた宇宙領域の専門知識、そして商用および政府・防衛用宇宙事業の両方にまたがる幅広いネットワークを有する、宇宙産業における大規模かつ複雑な投資案件のスペシャリストである。

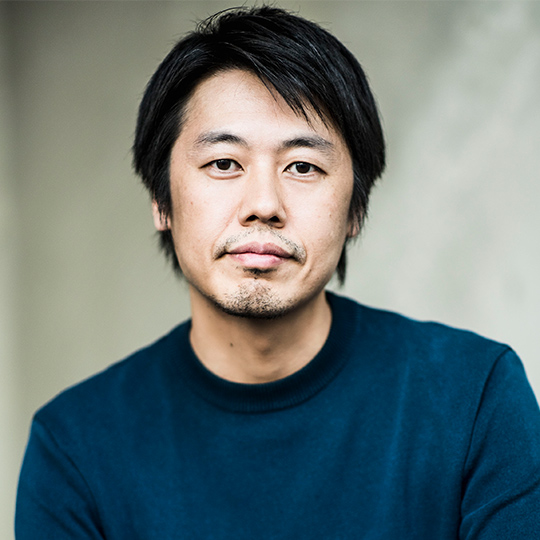

袴田 武史

ispace Founder & CEO

子供の頃に観たスターウォーズに魅了され、宇宙開発を志す。ジョージア工科大学で修士号(航空宇宙工学)を取得。大学院時代は次世代航空宇宙システムの概念設計に携わる。外資系経営コンサルティングファーム勤務を経て2010年より史上初の民間月面探査レース「Google Lunar XPRIZE」に参加する日本チーム「HAKUTO」を率いた。同時に、運営母体の組織を株式会社ispaceに変更する。現在は史上初の民間月面探査プログラム「HAKUTO-R」を主導しながら月面輸送を主とした民間宇宙ビジネスを推進中。宇宙資源を利用可能にすることで、人類が宇宙に生活圏を築き、地球と月の間に持続可能なエコシステムの構築を目指し挑戦を続けている。

アーサー・ビル・ベックマン

ボーイング グローバルセールス・マーケティング

NASAプログラム ディレクター

アーサー・ビル・ベックマンは、ボーイングのグローバルセールス・マーケティングに関するNASAプログラムの責任者。設計、製造、試験、飛行、連邦資金の調達、政策・規制を含む航空宇宙産業の全分野で30年を超える実績があり、民生、商務、国防分野での経験も有している。

グローバルセールス・マーケティングに携わる前は、ボーイングの政府事業に関するNASAプログラムの責任者を務め、産業全体の成長を維持し、将来の競争機会を獲得する企業目標を達成するための議会ベースのキャンペーンの作成、実施、支援を担当。行政府機関および立法府の機関と協力し、NASA支援下での設備、システムの開発による有人宇宙探査の将来計画立案に尽力。

カリフォルニア州カノガパークを拠点とするロックウェル・インターナショナルのロケットダインおよびミシシッピー州にあるジョン・C・ステニス宇宙センターのエンジニアとしてキャリアを開始、次にプログラム管理と業界擁護を担当。

パデュー大学航空宇宙学部を卒業後、シカゴにあるロヨラ大学でMBAを取得。

National Space Clubの会長を務める。連邦航空局(FAA)商業宇宙輸送諮問委員会(COMSTAC)、航空宇宙産業協会(AIA)、米国航空宇宙学会(AIAA)、米国宇宙航空学会(AAS)に所属。

ビル・ネルソン

米航空宇宙局(NASA)長官

ビル・ネルソン上院議員は2021年5月3日、第14代の米国航空宇宙局(NASA)長官に就任し、 バイデン‐ハリス政権のNASA構想を実現する任務を負う。

6年間、米国下院宇宙小委員会の議長を務めた後、上院通商・科学・交通委員会の有力委員として活躍、議会における宇宙計画推進派のリーダーと認識される。

議員在任中は、NASAの地球科学計画を強力に推進し、気候変動の影響を克服・緩和する法律を多数起草。将来の雇用を創出し、人材を確保するSTEMキャリア教育研修プログラムも積極的に支持。

2010年にはケイ・ベイリー・ハッチソン上院議員(共和党、テキサス州選出)と共同で、NASAの新たな将来計画を定めた記念すべきNASAに関する法律を成立させ、政府と民間双方のミッションを取り扱う現在のデュアルコースにNASAの進路を決定。2017年、テッド・クルーズ上院議員(共和党、テキサス州選出)と共同で、宇宙におけるNASAの商業活動を拡大する2017年NASA移行授権法を起草。上院議員を引退後も、NASAの事業に関与し、ジム・ブライデンスタイン前長官の下でNASA諮問評議会のメンバーを務める。

4Hクラブ会長から高校時代の国際キークラブ会長に至るまで、よりよい将来を築いていくためには地域社会に力を注ぐことが重要であることを常に自覚。フロリダ大学、エール大学、バージニア大学ロースクールに在籍中も、さまざまなサービス組織や学生のリーダーとしての地位を通じて引き続き地域社会や国のために尽力。米国陸軍で大尉として従軍経験あり。

40年超に及ぶ公職の歩みをみると、州議会と連邦議会から第一歩が始まった。次に州の財務長官に就任。米国上院選挙にフロリダ州から3度当選し、18年間議員を務める。所属した委員会は、国防、インテリジェンス、外交から財務、商務、厚生に至るまで、幅広い国の政策全体に及んでいる。

1986年にスペースシャトル24回目の飛行に搭乗。コロンビアのミッションでは6日間で地球を98回周回した。大学の研究者が主導した、宇宙では初となる米国人ストレス検査を含む12の医学系実験と1つの癌研究実験を実施。

1971年に青年指導者の会議で講演した際、フロリダ州ジャクソンビルのGrace Cavertと出会う。以後Graceは、ネルソン氏の公的サービスの取り組みを積極的に支える。フロリダ州議会選挙に初めて臨んだときから、Graceはネルソン氏を応援し、機会をみつけては重要な問題を住民やその家族に訴えている。2人にはBill Jr.とNan Ellenという成人した子供たちがいる。

末松 信介

文部科学大臣

昭和30年12月17日生

出身地 兵庫県

参議院議員 兵庫県選出 (当選回数3回)

略歴・政歴

昭和54年3月関西学院大学法学部卒業

昭和58年4月兵庫県議会議員(6期)

平成16年7月第20回参議院選挙初当選(現在3期目)

平成20年8月財務大臣政務官

平成22年10月参議院行政監視委員会 委員長

平成25年8月参議院外交防衛委員会 委員長

平成26年10月自由民主党 幹事長代理

平成28年8月国土交通副大臣・内閣府副大臣・復興副大臣

平成30年10月参議院議院運営委員長

令和元年9月参議院自民党国会対策委員長

令和3年8月自民党兵庫県連 会長

令和3年10月文部科学大臣 教育再生担当

中ノ瀬 翔

GITAI Founder & CEO

日本IBMを退職後、インドで起業・事業売却を経験。2016年からGITAIロボットのプロトタイプ開発を開始し、同年宇宙ロボットスタートアップGITAIを創業。

米国Singularity Universityのメインプログラム(GSP)日本人初参加者。MITテクノロジーレビュー「Innovators Under 35 Japan 2020」受賞者。

関根 康人

東京工業大学 地球生命研究所 副所長/教授

1978年生まれ。2006年に東京大学で博士号(理学)を取得。東京大学助教、講師、准教授を経て、2018年より東京工業大学地球生命研究所、教授。大気や海洋を持つ天体の形成と進化、そこでの生命存在可能性に興味を持ち、研究を行っている。火星や氷衛星など太陽系天体の研究に注力し、2015年には土星衛星エンセラダスの地下海に生命を育みうる熱水環境が現存することを明らかにした。

レイモンド・グリーン

駐日米国臨時代理大使

レイモンド・F・グリーンは2021年7月17日、駐日米国臨時代理大使に就任した。前任は、米国在台協会(AIT)台北事務所副所長。国務省の上級外交官であり、25年間のキャリアで、米国のインド太平洋地域への外交、経済、安全保障上の積極的関与を推進した。ワシントンでは、国家安全保障会議の日本・東アジア経済担当部長を務めた。また、国務省東アジア・太平洋局では、経済政策部長を務めたほか、アジア太平洋経済協力会議の経済委員会議長にも選出された。

海外では、中国・成都の米総領事や在沖米総領事を務めた。それ以前は、在日米国大使館の政治部安全保障課長、AIT台北事務所の政治部副部長、在日米国大使館および在フィリピン米国大使館の政治担当官などを歴任。ベーカー・加藤国際交流プログラムフェローの第一号として、東京の外務省で勤務。また、ペンシルベニア州カーライルの米陸軍戦略大学で国務省のファカルティアドバイザーを務めた。

メリーランド大学カレッジパーク校で学士号(政治学および日本語)と公共経営修士号(国際安全保障と経済政策)を取得。国防長官民間人功労賞、日米同盟に尽力した人物に贈られる加藤良三賞、外交友好勲章(台湾)、国務省優秀名誉賞および功労名誉賞を受賞。国務省入省前は、ワシントンのピーターソン国際経済研究所で研究員を務めたほか、語学指導等を行う外国青年招致事業(JETプログラム)で1年間横浜に滞在した。日本語と標準中国語を話す。妻は柯雅文(ヤーウェン・コー)。

ロリ・グレイズ

米航空宇宙局(NASA)惑星科学部門長

ロリ・グレイズはNASA科学ミッション本部惑星科学部門の責任者。同部門は、生命を支え得る惑星環境の理解を含め、太陽系の形成と進化に関する基本的な疑問を解消する宇宙飛行ミッションと科学研究を扱っている。

本部に異動になる前は、メリーランド州グリーベルトにあるゴダード宇宙飛行センターで惑星地質学・地球物理学・地球科学研究所所長と太陽系探査部副部長を兼務。

研究対象は、地球および惑星の火山活動における物理的プロセス、大気輸送・拡散プロセス、 地質学的マスムーブメントであり、具体的には、地球、金星、火星、月、イオを中心とした太陽系の全地球型惑星の地表に生じるプロセスのデータ解析と理論モデル作成を行っている。物理的プロセスのモデル化のために統計法、解析法、データ管理法等を開発、さらに地球および惑星に関する多様なリモート観測データの応用開発に携わっている。

最近終了した惑星科学10年調査では内部惑星委員会委員に任命され、NASA金星探査解析グループ執行委員会に所属、2013年から2017年まで数年間グループの責任者を務めた。2011年から2013年にかけ、惑星科学小委員会に所属した。

NASAが主導する多数の火星ミッション構想形成研究に参加。具体的には、金星最重要科学技術定義チームのメンバー(2009年)、 金星可動探査機科学リーダー(2010年)、 金星Intrepid Tessera着陸船の共同科学リーダー(2010年)等。本部異動になるまで、金星希ガス元素、化学的構造、イメージングの深層大気調査(DAVINCI)の主任研究者も兼務。

米テキサス州生まれ。テキサス大学アーリントン校で物理学の学士号と修士号を取得。英国ランカスター大学で環境科学博士号を取得。ジェット推進研究所にも所属していた。また、プロキシミーリサーチでも副所長兼主任研究者を務めた。

新井 元行

Synspective 代表取締役 CEO

米系コンサルティングファームにて、5年間で15を超えるグローバル企業の新事業/技術戦略策定、企業 統治・内部統制強化などに従事。その後、東京大学での開発途上国の経済成⻑に寄与するエネルギーシステム構築の研究を経て、サウジアラビア、バングラデシュ、ラオス、カンボジア、ケニア、タンザニア、そして日本の被災地等のエネルギー、水・衛生、農業、リサイクルにおける社会課題を解決するプロジェクトに参画。衛星からの新たな情報によるイノベーションで持続可能な未来を作ることを目指し、2018年に株式会社Synspectiveを創業。

山川 宏

宇宙航空研究開発機構(JAXA)理事長

任期

平成30年4月1日~令和7年3月31日

主要経歴

平成5年3月東京大学大学院工学系研究科航空学専攻博士課程修了

平成5年4月宇宙科学研究所

平成18年9月京都大学生存圏研究所教授

平成22年7月内閣官房宇宙開発戦略本部事務局長(兼任)

平成24年7月内閣府宇宙政策委員会委員(兼任)

岡田 光信

アストロスケール 創業者 兼 CEO

1973年生まれ。兵庫県出身。東京大学農学部卒業。米国パデュー大学クラナートMBA修了。 スペースデブリ(宇宙ごみ)の観測・除去、軌道上サービスに取り組む世界初の民間企業、株式会社アストロスケールホールディングス(Astroscale Holdings Inc.)創業者兼CEO。国際宇宙航行連盟(IAF)副会長、英国王立航空協会フェロー(FRAeS)、国際宇宙航行アカデミー(IAA)正会員。

大蔵省(現財務省)主計局勤務後、マッキンゼー・アンド・カンパニーにて経営コンサルティングに従事。その後IT会社ターボリナックス社をはじめSUGAO PTE. LTD.等、IT業界で10年以上グローバル経営者として、日本、中国、インド、シンガポール等で活躍。

高校一年時に、NASAの宇宙飛行士訓練プログラムに参加し、「宇宙は君達の活躍するところ」という手書きのメッセージを毛利衛宇宙飛行士からもらう。以来、宇宙への想いを胸に創業に至った。現在も日本を拠点に世界を飛び回る。

米国パデュー大学の150周年祭典では、卒業生起業家として「Burton D. Morgan Entrepreneurship Award」を受賞した他、Forbes JAPANが選ぶ「日本の起業家ランキング 2019」第1位、過去BEST10に3度選出された起業家として、歴代殿堂入りを果たした。その他、Space News 2020 リーダー・オブ・ザ・イヤー(Small/Medium 部門)、ネテックスプロ2020グランプリ受賞、JAPAN Venture Awards 2020 科学技術政策担当大臣賞、世界経済フォーラム(ダボス会議)テクノロジーパイオニア賞 2017、ファストカンパニー社「世界でもっとも Innovative な会社Top10」、グッドデザイン賞2016等、20を超える表彰・受賞を誇る。

また、アストロスケール社の事業モデルは、ハーバード・ビジネス・スクールの教材として二回選出されている。著書に「愚直に、考え抜く。」(ダイヤモンド社)

津田 雄一

宇宙航空研究開発機構(JAXA) 宇宙科学研究所 教授

1975年6月広島県生まれ

2003年東京大学大学院工学系研究科 航空宇宙工学専攻博士課程修了

同年JAXA宇宙科学研究所 宇宙飛翔工学研究系 助教

2014年JAXA宇宙科学研究所 宇宙飛翔工学研究系 准教授

2015年はやぶさ2プロジェクトチーム プロジェクトマネージャ

2020年JAXA宇宙科学研究所 宇宙飛翔工学研究系 教授

専門は宇宙航行力学、宇宙機システム。

Nikkei Inc. No reproduction without permission.

Nikkei Inc. No reproduction without permission.